■ 茶室を作る 〜 茶を飲む山男

ー 山を登る男一人。時間は朝十時ごろである。気温は八度前後。高度は二千米。四月である。足下に雲海。上空は晴れて雲一つない

「いやー、久しぶりにいい天気だー。ダアッー!」

「思わず、叫んじゃったよ。誰もいないよね」

「ちょっと汗かいちゃったな。つい急ぎ足になるな。若いのかも?へへ、そんなことないか」

ー ザックを下ろし、その上に腰掛ける男。ザックのサイドポケットからウィンドブレーカーを取り出し、頭からかぶる

「うーん、う、とね。いやー気持ちいいな。春だなー」

「這松の匂いがするね。松脂の匂いだな。そういや、昔は道のないところで這松の上を歩いて山登ったことがあったよな。軍手に松脂がこびりついて。だけど、あん時の這松はでかかったよな。這松の幹の上を伝って地面に足が着かなかったからな。どこだっけか?知床か。そうだった」

ー チチと鳥の声が聞こえる

「鳥も鳴いてるし。いや気持ちいいな。あの黒い山のてっぺんどこだろ?きれいだな。雲海に山のてっぺんが飛び出して。何にも急ぐ必要ないんだよな、オレ」

ー 男、ポケットからポリエチレン袋に入れてあった煙草を取り出す

「ふふんと。思わず回りを見ちゃったよ。家じゃうるさいからな。気持ちいい風だな。冷たくて」

ー 男、ライターで煙草に火を点ける

「はーふーっと。なんかせいせいするな。なんでだろね」

ー 男、ぼんやりと景色を見る。わずかな風

「なんでせいせいするかってとだな。最小限しか持ってないからなんだよね。何も忘れてないよな。ツェルト、マット、寝袋、合羽、セーター、ラジウス、食料、小ナベ、医療キットと工具。それに筆記具の行李な。はは、この行李、何年経ったんだ。二十年か。よくもつよな」

ー 男、たばこをくわえて、這松の上に仰向けになる

「良く晴れてるよな、空。少し黒いぐらいだ。で、あっちからきて、こっちね。ふふん。そういや、今頃、かあちゃん起きたかな?子供達も。飯、喰ったかな。はは。そういや、昔は身軽だったよな。女房も子供も仕事もなしで、本当にこんだけだったんだから。シンプルの極みだね。ついでにお茶でも飲むか」

ー 男、ラジウスに火を点け小ナベに湯を沸かし、お茶を入れる

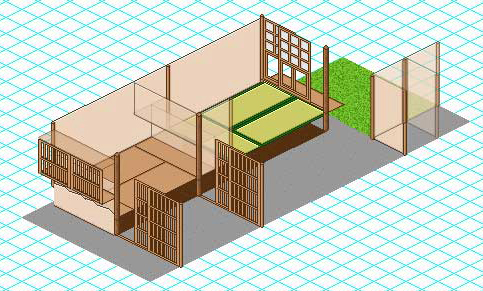

「こんなふうにお茶飲むのも久しぶりだ。静かで、これで、まわりを囲えば茶室か。そういや、お茶習おうか」

■ 暑中見舞を出す 〜 三十女、お茶の先生に暑中見舞いを出す

ー 女、はがきに向かって、ほおづえをついている。

「えー、暑中お見舞い申し上げます、かしら。でもこれじゃ、あんまりありきたりだわね。どんな風にしたらいいかしらね」

ー 女、ペンをとる

「暑中お見舞い申し上げます。軽井沢の別荘はいかがでしょうか、がいいかな。でも、ちょっと軽井沢に誘ってください、なんてこっちが思ってると思われるかな?ちょっとまずいわよね」

ー 女、ペンをくるくると回して

「暑中お見舞い申し上げます。こちらは猛暑です、はどう?何か、暑苦しいアパートにいるように思われるかもね。どうしようか。京子さんも、お家元に暑中見舞い出してんのかしら?それとも直接伺ったりしてんのかしらね。そんなことないわよね」

ー 携帯をとりあげる女

「もしもし、あら、京子さん?葉子です。今いいかしら?」

「えー、どうってことないんだけれど。今日も暑かったでしょ。京子さん、どうしてらっしゃるかと思って。それからね、今度のお茶のお稽古、十五日だったわよね?ちょっと手帳が見当たらなくて」

「あら、お家元、帰ってらしてるのね、その日」

「えー、もちろん行くつもり。十五日ね。わかったわ。どうもありがとう。じゃ失礼します」

ー 手帳をめくる女

「この前のお稽古の時は、十五日は家元がいらっしゃるかどうか、分からないってことだったのに。京子さん、何で知ってるのかしら。いやだわ。京子さんだけに連絡があったのかしら?」

「まあ、いいわ。お家元にお会いできるんだから。そうよね。この前のお稽古でも、私と京子さんが並んでいたけど、絶対に、お家元こっちを見てらしたわよね。・・・違うかな?」

ー 女、机を離れてソファに寝転がる

「どうしようかな。やっぱお中元がいいかしら。まだ、間に合うわよね。あの絽着て、日傘さして、お家元の家に伺ったらいいかしらね。がらりと玄関の戸を開けて、こんにちは、とか言ったら、いきなり、家元が出てきて、にっこり笑って、おーいらっしゃい、なんて。ステキ。そしたら、私もちょっと恥ずかしげにして、あの、お家元のお宅にこんなふうに伺うのは失礼かとも思ったんですが、なんて言って。そしたら、家元がいやいや、そんなことありませんよ。ちょっと誰もいないんですが、どうぞ上がって、葉子さん。なんて、私を名前で呼んだりして。うふふ、どうしよう。上がるなんて、失礼かしら。誰もいないのに」

「・・・ちょっとばかばかしいわね」

ー 女、今朝の新聞の広告を手に取って

「やっぱり、デパートから送った方がいいわね。何がいいかしらね。水羊羹とかゼリーってのも普通だわよね。いっそ、洋菓子かしらね。そういえばシュークリームがまだあったなー」

ー 女、冷蔵庫を開けて

「あった、あった。この店のシュークリーム、おいしいんだよね。冷やしても」

ー 女、足で冷蔵庫の扉を閉めて、シュークリームを食べながら机に向かう

「なんか、どれもぱっとしないわよね。水羊羹だなんて、結構値段するし。高い割にはいつもたいしたことないのよね。どうしよう」

ー 女、ペンをとる

「やっぱり、普通に、暑中お見舞い申し上げます、かな。余計なこと書くと、変に思われるわよね。・・・暑中・・・お見舞い・・・申し・・・上げます、と。こんなもんかしら?まあまあよね。ふふ、京子さん字があまり上手じゃないものね。きっと暑中お見舞いなんか出さないわよね」

ー 女、立ち上がる

「さあ、葉書出しに行くか。外暑いな。あそこで生でも引っかけるか」

■ 和服に着慣れる 〜 ご隠居と庭師

「こんちは、植松産業でっす」

「おや、植木屋さんかい。おーい、チエさん、植木屋さんだよー」

「はーい、あ、植松さん、どうも。じゃいつも通りお願いします。お義父さん、植木屋さん頼んどいたんですよ。もうすぐ暮れだし」

「ああそうかい」

「じゃ始めますから。おーい、はしご持って来い」

「旦那さん、今日はお休みですか?」

「こっちは、もう疾うに仕事は終わって、もう隠居の身さ」

「はあ、隠居ですか。なんかお体悪いんですか?よく言うじゃないですか。あれが過ぎて、体、悪くしちゃうの」

「あれはね、腎虚」

「そうそう、そうですよね。じゃなんですか、お宅で控え目にしてるから隠居ですか?」

「何、言ってんだい。それは謙虚だよ。こっちもね、別に控え目にしてるわけじゃないんだから。まあ、どちらかと言えば、閑居と言えるね」

「あれですか、閑居して不善を成す、っつう」

「小人、閑居して不善を成す、か?バカ言ってんじゃないですよ。隠居。インキョ、カクレテ、イルという字を書くんだよ」

「旦那!誰かから隠れてるんですか?その筋からですか?隠れてんのは」

「お前、ふざけてるでしょ」

「ちがいますよー。隠居ですよね」

「そう、隠居だよ。別に威張ることじゃないんだけどさ」

「隠居って、こう、縁側に座って、ぼーっと、じゃなかった、こうゆったりと座ってるって、感じがするじゃないですか。実際のところ、どうなんです?隠居生活っつうのは」

「そうさなー。暇なのが隠居だからな。ま、朝起きたら、朝飯喰って、昼が来たら昼飯喰って、夕方になったら夕飯を喰う、のが隠居だな。その間にお茶飲んで。世間話して」

「旦那、そうするとですね。体がなまってくるんじゃないですか?」

「そんなこた、ありませんよ。隠居って言ってもね、もしかしたら、この前買った宝くじが当たるかも知れないし、そしたら金持ちになるでしょ。金持ちになるとね、同じ隠居でもね、金の心配しなきゃいけないからね。あんまり気を使って、おかしくならないようにね、今から気持ちをゆったりさせる練習してるんです」

「そりゃ、準備のよいことで」

「そりゃそうよ。こうして顔はだらりとのんびりしているようでもね。頭ん中はこうね、考えてんですよ。ぼけ防止にもなるし」

「ところで、ご隠居、いつも着物を着てらっしゃいますね。どうです?着物って」

「ああ、なかなかいいもんだよ。冬でも意外と暖かいし、夏はね、こう、袖に風を通す感じが気持ちいいんだよ。それに帯で腰を締めるから、腰が落ち着くし。だけどさ、植木屋さんだって、パッチにどんぶり、それにダボシャツだって、和服っていや、和服ですよ」

「なるほどね。こっちも着物なんて着てみようかな。パッチじゃなくて、ご隠居さんみたいなちゃんとした着物。こんど業界の地区幹事会があるんですよ。そこで。おーい、早く、ハシゴ持って来い!」

■ 京都の町屋に住む 〜 旅人、小坊主に会う

「ちょっと散歩に行ってきまーす」

「はーい、行ってらっしゃい。お帰りになったら朝ご飯、お出しますね」

「いーえ、時間とおりに帰ってきますから」

ー 早朝の寺町。季節は初夏。白と黒の漆喰の塀の向こうに真新しい緑のかえでが見える。昨晩からのよい天気で、石畳が露でしっとりと濡れている。旅人、定宿から朝餉前に散歩に出たところ。宿の草履を借りて来た

「あーーっ、気持ちがいいね。いい天気だし。何度来てもこのあたりはいいな。ちょっとお香の匂いもしたりして。どこ行こかね。右か左か。昨日が左で今日は右」

ー 草履をペタペタさせて、ぶらぶらと歩く旅人。角に小坊主が竹箒で石畳を掃いているのを見る

「おっはよー。朝早くからえらいなー」

「おはようございます」

ー 旅人、足を停めて

「お坊さんなの?ここの」

「そうですー」

「修行中なの?」

「そうですー」

「へー」

「おじさんは、何してんですうー?」

「今は散歩。朝ごはん食べたらどうしようかな。今日は北の方角に行ってみようかなー?なんて思ってるんですが。でも、ごはん食べてからだね」

「おじさん、誰ですか?」

「誰かって?うーん、そこの小路(こうじ)あるでしょ。その途中に宿があるの知ってる?」

「いいえー。わたしもあんまり知らないんです」

「その宿にね。泊まってるの。まあ、調査旅行中とでも言うのかね」

「おじさん、学校の先生なんですか?」

「いや、違うよ。こう見えても作家なんだよ。ハハ、子供は知らんだろうがね、ハハ。えー、ボクなんていうの?いや、それじゃ、お坊さんに申し訳ないな。えーと」

「珍念ですー」

「あ、そうか。珍念さんか。珍念さん、もちろん学校行ってるでしょ?」

「はい。ここのお掃除終わって、本堂の床拭きを手伝って、朝ご飯いただいたら学校行ってますー」

「そう。えらいね。お掃除終わり?」

「はい、もうすぐですー」

「あ、そうだ。僕ね。いつもスケッチブック持ってるんだった。小さいやつ。ね、珍念さん。掃除してるところスケッチしていいかな?ちょうど山門のあたりでいい感じ」

「いいですよ」

「や、ありがとう。普通に掃除してていいからね。すぐ描いてしまうから」

ー 旅人、石畳の路の反対側に移り、ポケットから鉛筆とスケッチブックを取り出して、スケッチを始める

「いい天気だね。寒くなく、暑くなく。爽やかで」

ー 旅人、スケッチを続ける。小坊主、掃除を続ける

「あのう、もうそろそろいいでしょうか。掃除が終わりましたので、本堂に戻ります」

「あ、ごめんごめん。仕事邪魔しちゃたね。どうもありがとう」

「いいえ、どういたしまして」

ー 小坊主、合掌して、山門脇のくぐりに消える

「はあ、立派な小坊主だね。住職の教育がいいんだねー」

ー 小坊主、本堂の住職に報告している

「ご住職!門のところに変なやつがいますよー」

「え、どんなやつだい?」

「なんか、草履でぺたぺた歩いて、いやに馴れ馴れしいんですー」

「見かけた事ある人かい?」

「ない」

「それで何かされたかい?」

「スケッチする、とか言って、こっちをじろじろ見るんですよー。あれがヘンシツシャですか?気味悪いんで、掃除途中で戻ってきてしまいました」

「そうかい、気をつけるんだよ」

■ 山の上ホテルで2泊 〜 マスター、マダム、と呼びかけなければいけない使用人の話

ー 新しい使用人、マスターとマダムの前に連れ出される

「マスター、これが新しく雇い入れましたジョンでございます」

「おー、お前がジョンかい。よろしく頼むよ」

「ほら、ジョン、ご挨拶して!」

「あのー、えー、今日からご厄介になります、ジョンだ、です」

「なんだ、お前はろくにご挨拶もできないのかい。仕方のない奴」

「まあ、はじめてだから、そう、きつく言うもんじゃないよ。ま、よろしく指導してやってな。わしゃ、これから二人で出かけるから」

「かしこまりました。ほら、お前も頭を下げて!いってらっしゃいませ、と言うんだ」

「いってらっしゃいませー」

「ほ、ほ。そうそう、出かける車な、ベントレーにするから、玄関に回しておいてな」

「はい、只今」

ー ジョン、使用人頭に庭に連れていかれる

「取りあえずな、お前、門から玄関までとな、両脇の植え込みの掃除をするんだぞ。これほうきだ。それからな、これがお屋敷の見取り図だから、頭の中に入れておくんだ。分かったな?」

「わかった」

「わかった、じゃなくて、わかりました、だよ。もう一度」

「わかりました」

「手、抜かないようにしっかりやるんだぞ。こっちは、車庫に居るから、掃除が終わったら来るんだ」

「わかった、じゃなくて、わかりました」

ー ジョン庭ほうきを手に掃除を始める

「なんか、すごいとこに来ちゃったよな。覚えることもいっぱいあるし。仕方ないか。いなかの焼畑じゃ喰っていけないからな。稼いで、ちゃんと仕送りしなくちゃな。まあ、あのマスター、親切そうだし。だけど、マダムは何か顔色悪かったな。何も言わなかったし、あんなもんかね」

ー ジョン、門のところから掃除を始める

「しかし、広い家だー。玄関から門まで五十歩はあるよー。・・・掃いても掃いても、きりがない。だいたいでいいし。それに今日は暑いし。田舎より暑いんじゃ。一服するか。あの頭、車庫に居るとか言ってたな。車庫に行くか」

ー ジョン、見取り図をみながら車庫にやってくる。使用人頭、車庫の中で寝ている

「カシラー?いないのか。・・・いたよ。寝てるね。カシラー!」

ー 使用人頭、飛び起きて

「うぉっ!なんだジョンか、でかい声だしやがって。どうした、お前、掃除済んだのか?」

「いやー、途中なんだがー、一服しに。今日は暑いし」

「ちゃんと終わらせてから来い」

「でも、喉かわいたし。したら、カシラ寝てたじゃないですかー」

「うるせーな。こっちは忙しいんだよ。旦那の車整備しなきゃいけないんだから」

「でもー、暑いし。なんか帽子もないんで倒れそうだし」

「ちぇ、仕方がないな。じゃ、水一杯飲んだら、また始めるんだぞ。マダムは、門から玄関までの道がきれいじゃないと気が済まないんだから。それから帽子はそこの壁にかかっているから、好きなの使っていいぞ」

「あー、わかった」

「わかりました、だろ」

「はーい、わかりました」

ー 掃除していた場所にもどるジョン

「カシラは狡いよな。涼しいところで昼寝して。オレもはやくエラくなりたいな。エラくなって、車の運転ならって、マスターの車を運転したいなー。・・・しかし暑いし。ゆっくりやるか。この植え込みもきれいに手入れしてあるよな。あの下も掃いとけって、言われたな。目立つとこは、掃いとこうか。どっこらしょっと、狭いところはやり辛いね。・・・うん?何だこれ。はー、ネックレスだね。きれいだな。小さいけれどダイヤが入ってる。マダムのもんだな。おそらく。だけど何でこんなとこに?」

ー 植え込みの根元から立ち上がるジョン

「ははー。上に鳥の巣があるね。カラスかなんかだな。やっぱりな。カラスがマダムの部屋の窓から入って、持ってきたんだ。カラスはキラキラしたのが好きだからな。田舎でカラスの巣をいたずらした時はガラスや石ころがいっぱい入ってたもん。そういえば、ばあちゃんが、言ってたな。ばあちゃんが、やっぱり若い頃に都会で奉公したときに、奥様のネックレスがなくなって、ばあちゃんが疑われたって言ってたもん。あんときもカラスだったって。やっぱりね」

ー まわりを素早く見回してネックレスをポケットに入れるジョン

「へへ、いいもん拾っちゃったよな。マダムのもんとは限らないから。カラスが他の家から持ってきたのかも知んないし」

ー ひと月ほど経ったお屋敷玄関ホールに使用人が集められている。マダムが一人のメイドを問い詰めている

「ハナ、あんたが、私の部屋の掃除係なのよ。知らないわけないでしょ!?」

「いいえ、ううっ、私じゃありません。私、知りません。私、うっ、毎日ちゃんと、ううっ、お掃除してます」

ー ジョン、となりの使用人に尋ねる

「なんのこと?」

「マダムの部屋から宝石がなくなったんだよ。ハナが部屋の係だからな。ハナの他にマダムの部屋に入った奴は誰もいないんさ。だけどハナのやつ強情で、シラきってるってわけさ」

ー ジョン、にやりとして顔を上げ、さも得意そうに

「あのー、マダム、もしかして」

「なんです!ジョン。あなた、誰か、私の部屋に入ったのを見たの?」

「いいえー、ワシのばあちゃんなんですが」

「誰もお前の年寄りのことなんか、聞いてないわよ!」

「いーえ、そのー、ワシのばあちゃんも若いころ、お屋敷に奉公してましてー」

「だから、何!」

「それでー、やっぱり、ダイヤがなくなったことがあるって、聞いたんですよー」

「何言いたいのよ!」

「ばあちゃんの時は、庭にカラスの巣があってー」

「それで!」

「カラスが。カラスって光るものが好きなんですよー。それで、ダイヤを窓から盗んで、巣に貯めたんですー」

「本当かい!」

ー 使用人とマダム、急いで庭に出る。一人の使用人長い梯子を持ってくる

「お、やっぱり、あそこにカラスの巣があるよ」

「ジョン!お前、登りなさい!」

「マダム、わかりました」

ー するすると梯子を登るジョン。やしの葉の陰になって見えなくなる

「ジョン!どう?あったの?」

「ジョン!ありました!ありました!いっぱい!」

「えっそう。よかったわ!私のお気に入りの大きなエメラルドをダイヤが囲んでいるネックレス、あった?」

「ございます!ございます!」

「まあ、良かった!ジョン!早くおりてらっしゃい!」

「はい、マダム。ただいま、降りて参ります」

ー ジョン、ポケットから次々に宝石類を取り出す

「あら、それよ。よかったわ!あ、それも。どこかでなくしたかと思ってたのよ。あら、これはだいぶ前のものね。こんなのもあったんだわ」

ー その晩、ジョン、ハナを誘って、街の安食堂で顔を突き合わせている

「よかったー。疑いが晴れて。ありがとうね。ほんとにありがと」

「いやー、たいしたことないー」

ー ジョン、植え込みで見つけてポケットに入れた、ネックレスをハナに見せる

「あ、植え込みの下にあったのね?何であんた持ってんのよ」

「えへ、このネックレス。落ち葉に半分かくれてたんだよ」

「何さ。それ」

「いやね、カラスが運ぶ途中で落っことしたらよ、植え込みに引っかかるんじゃないの。そんでよ、この前ね、アンタがあのあたりでしゃがみこんだのを見たんだ」

「それが何だってのよ。アンタ、ワタシを疑う気!何か証拠があるかってのよ!」

「へへ、だけどよ。何で、このネックレスがマダムのもんで、しかも植え込みの下にあったって、アンタ分かるんだ?オレ、なんも言ってないんだけど」

「知らないよ!」

「いや、話はこれからでさ。このネックレス持って、故買屋に行ったのよ。昨日。そしたらさ、アンタが、あの故買屋から出てきたの見たんだー」

「・・・」

「で、その後、このネックレス売ろうと思って、故買屋でそれとなく聞いてみたらさ、あんたが来たって言ってたよ」

「私を言いつける気?ワタシだってアンタがそのネックレス盗った、って言うからね」

「いやまってよ、昼間さ、オレが何も言わなかったら、アンタどうするつもりだったかと思ってさ。どうする気だった?」

「・・・アタシ、マダムの部屋で、ちょっとマダムの宝石をつけてみたの。ちょっとだけよ。それで、色々つけてみてる途中に、それを窓際においておいたの。そしたら、ちょっと目を離したスキにね、カラスが銜えて持ってっちゃったの。あの大きエメラルド。私、本当に盗ってないわよ。その時までは。マダムね、ベッドの上によく宝石類を置きっぱなしにしてんのよ。それまでもね、何となくマダムが、私のこと疑ってるのはね、分かってたの。自分でなくしてしまったくせに」

「それで、カラスは?」

「そう、そのカラスさ、窓際から飛んでって、門の近くの大きなきの巣に入るのを見たのよ」

「そっか。それで、カラスのせいにして、幾つか盗ったんだな?」

「盗ったんじゃないわ。マダム、いっぱい宝石持ってて、少しくらいなくなっても気にしないのよ。だからちょっと預かってみようかと思って。アタシがカラスの話しようと思ったら、アンタが言い出すからさ」

「それで、泣いてたのにニンマリしてたんだな」

「アンタ、よく見てるわね」

ー 安宿で激しく抱き合う二人

「アンタ・・・このドロボー」

「そうよ・・・お前もオレもケチなドロボーだぜ」

■ 沖縄で島唄と三線に浸る 〜 民謡酒場の芸人

ー とある民謡酒場で、三味線を抱えた男が唄っているが、誰も聞いていない

「ぎゃっははー」

「ちょっとー、あの人、何か歌ってるよー」

「なんか、よく聞こえないな。本当に歌ってるの?くちパクしてるんじゃないの」

「ぎゃは、そうかもー」

「おーい、おめー、ちゃんと歌えよー。眠くなるぞー」

「だははー」

ー 閉店となって、店にはおかみと、その男だけ残っている。おかみ、お茶を男の前に置いて

「ま、お茶でもどうぞ。あんたさ、なんかおひねりでも貰った?」

「全然だめさー」

「頑張って唄ってるように見えるんだけどねー」

「お客なんて、誰も聞いてないさー、俺の唄なんて」

「私はあんたの唄、そう悪くないと思ってんだけどねー」

「はあー」

「でも、こっちとしてもね、気の毒だけど、あんまり、お客に聞いてもらえないようだと、アルバイト代も出せなくなっちゃうんだよねー」

「はー、分かってます」

「あんたもさ、なんか、いつも、はー、とか言うばかりでもっとさ、元気出したら?だからさ、唄も元気がなくて、お客に聞いてもらえないんじゃないの?」

「はー」

ー おかみ、男の湯のみにコポコポとお茶を注ぎ足してやる

「あんたさ、全国大会で三等になったことあるって、言ってたじゃない?」

「えー、あん時は」

「どうだった?」

「あん時は嬉しかったです。高校の時で。三等の楯もらって帰ったら母ちゃんが喜んで」

「そういえば、あんたの親御さんどうしてるの?」

「まだ、りんご農家してます。一町歩くらいあるんで」

「あら、じゃ大変ね」

「えー、袋掛けの時なんかは帰ってるんです」

「そうなの」

「はあー」

「あんたの唄さ、信濃の追分、いいわよね。小室節っていうんだって?ちょっと唄ってみてよ。最初にさ、あんたがうちの店に来た時みたいにさ」

ー 男、三味線を抱えて、低い声で唄う

「♪ 小諸 でてみりゃ 浅間の山 今朝も三筋の 煙立つ」

「いい唄よねー。まあ、あと四五日は唄いなさいよ。客がつくかも知んないんだから」

「はあー」

ー ひと月ほど経って、おかみ、カウンターの椅子に座って手紙を開いている

「あら、写真が入ってるね。ああ、あの子だ。なんだい、元気そうな顔してるじゃないの。えー、何々、拝啓、その節はお世話になり、大変有り難うございました、ふんふん、汚い字だね。えー、何?私こと、考えがありまして、こうして帰って参りました、はは、あんた帰った方がよかったよ。全然店には合わなかったからね」

ー おかみ店を開けながら唄う

「♪ 小諸 でてみりゃ ・・・。いい唄だったわよね。涙でそうだよ」

■ 服装を考える 〜 服飾評論家の憂鬱

ー 街角でカメラに向かって喋るレポーター

「みなさん、こんにちは、シルバーチャンネル21、朝の街角から、です。スタジオ聞こえますか?」

「あー、聞こえてますよ。レポート楽しみにしております。今日は服飾評論家のアキヤマさんをお迎えしておりますからね」

「はいそれでは。えー今日は、シルバーのためのファッション・トレンドを、インタビューを交えてお送りしたいと思います」

「では、早速あちらの方に聞いてみましょう」

「カメラさん。こちらにね」

「はーい、おはようございまーす」

「ども」

「近所の方ですか?」

「近所と言えば近所だけどね」

「こちらのシルバー世代の方、黒いジャケットですね。ちょっと汚れてますけど、いや、かなりか。なかなかお似合いですよ」

「ども」

「でも、この陽気にしては、かなり厚着してらっしゃいますね?」

「そうだね、なくすと困るから」

「ジャケットとお髭がよくマッチしてますよ」

「そう?このところ床屋いってないから」

「はあなるほど。それで髪と髭がぼうぼうな訳ですね。どんなご職業ですか?」

「ま、色々だけど、早い話がホームレスだね。ホームレス、職業じゃないか」

「そうですか。や、どうも。お話ありがとうございました」

ー 背広を着たやせた老人がやって来る。足下は白いスニーカー

「おはようございまーす。シルバーチャンネル21なんですが」

「あー、おはよう」

「きょうはこれからお仕事ですか?」

「いや、別に」

「こちらの方、グレーのスーツに黒のネクタイ。とってもすてきなネクタイですね」

「あー、ありがとう。ところで、これは何の番組かね?」

「シルバーチャンネル21で、朝の街角っていう番組やってます。今日は、シルバーの方々のファッション・トレンドを探るというテーマなんですよ。ところで、お召しになっているスーツは誰のお見立てですか?」

「あー、これかね。確か女房が買ってきてくれたんだ。ワシは忙しい身分だからね。自分で選ぶなんてことはないんじゃよ。そもそもだな、サラリーマンは仕事に集中してだな、特にワシのようなクラスになると、仕事が集中してだな、忙しい身分なんだ」

「はー、なるほど。ところで、このスーツはいつお仕立てですか?」

「五年くらい前じゃないの。そんなことはね、ワシは覚えてないのよ。忙しい身分だから」

「きょうはこれからお仕事ですか?」

「いや、別に」

「そうですか。どうも。お話ありがとうございました」

ー 野球帽をかぶり、紺色のブルゾンの老人、足下も紺色のデッキシューズ

「おはようございまーす。シルバーチャンネル21なんですが」

「うるせーな」

「じゃ、ちょっとだけ、お願いします。きょうはこれからお仕事ですか?」

「仕事じゃねーよ。見りゃわかるだろ」

「えー、とってもお急ぎのようですが、えー、わかった!競馬新聞をお持ちです。競馬ですね?今日は場外?」

「うるせーな、ツキが落ちるじゃねーか。朝、テレビレポーターに話かけられるとツキが落ちるんだよー!」

「そうですか。お邪魔しましたー、いってらっしゃーい」

「うるせー」

ー レポーター、テレビに向かって

「はーい、スタジオのタケダさーん。朝の街角レポートでしたー」

ー スタジオ、アナウンサーと服飾評論家が並んでいる

「さて、街角レポートでしたが、アキヤマさん。このところのシルバー世代のファッションのトレンド、といえば、どうなんでしょうか?」

「そうですね。きょうは特に男性のファッションが気になりましたね。皆さん、それぞれ個性いっぱいで、とってもよろしいと思いますよ。競馬観戦なんかは、割と寒いですし、ブルゾンに帽子はとってもよい組み合わせだと思いますよ。馬を見てるとつい興奮して、新聞もった腕を振り回したりするじゃありませんか。プルゾンはこういう場合、肩周りが動きやすくなってますからね。よいと思いますよ。特にシルバー世代は、動きやすくて暖かいのがよろしいと思います」

「なるほど。ところでアキヤマさん、男性の場合スーツを着る機会が多いのですが、あのグレーのスーツを着ていらしてた方、いかがですか?」

「そうですねー。この方の場合、白のスニーカーがポイントでしたね。よく足元を見る、って言うじゃありませんか。白いスニーカーは足元がぱっと明るくなりますね。そうしますと、グレーのスーツがしっくりくるんじゃないでしょうか。この方、奥様がこのスーツを見立てられたとか、すてきなご夫婦なんでしょうね」

「はあ、なるほど。ところで、アキヤマさん。最初の方は個性的でしたね?」

「んー、まあ、そうですね。この方はひげとジャケットの取り合わせがいいんじゃないでしょうか」

「よくお似合いでしたね。シャツの重ね着はどうですか?」

「まあ、これは、そうですね」

「あれですか?上体にボリュームを出すため?」

「あんた、なかなか目のつけどころがいいね」

「そうですか、この方、ジャケットの下にシャツを重ね着されてましたね。これどうですか?」

「いいんじゃないですか」

「そうですよね。なかなかすばらしい工夫ですよね?」

「はー」

「アキヤマさん、どうなさいました」

「あのさー、どうでもいいんじゃないの」

「なんですか。この番組の構成があまりよくないと」

「ジジイのファッションだなんて、番組にちょっと無理があるよ」

「ちょっと、今更そんなこと言われてもね」

「うるさい。どうでもいいんだよ」

「それは、ファッション評論家として」

「ばかやろー。スポンサーの提灯ばっか持ちやがって」

「なんだー。このアホー。評論家ずらしやがって」

「ナンダトー!このジジイ」

「ウルセー、テメーこそヨイヨイのくせしやがって」

ー 両者、乱闘に入る。ただし、両方とも高齢のせいか、ふりあげるこぶしは極めてゆっくり。ゼーゼー言いながらつかみ合うので、見ていてイタイタしい

■ アトリエを用意する 〜 二間五間のアトリエに住む

「おー、いらっしゃい。さっそく来たね。道はすぐ分かった?ちょっと駅からは、いりくんでいるんで迷ったろ」

「あー、入り口のノレンか。それね、特注しちゃったんだよ。普通よりかなり長めで、膝くらいまであるかね。いいだろ。藍で濃いめに染めてあるんだ。ちょっとくぐりづらいって?んー、そうかも、でもそのゾロリとした感じが好きなんだよ」

「こっちが居るときは、表の引き戸は開けてあるんだよ。縦の細かい格子にしたんだ。ちょっと金がかかったけどね。いや、後で見せるけど、節約しているところはうんとしてるんだ」

「まあ上がってよ。板の間で、尻が痛かったらそこの円座、使ってよ。狭いだろ。二畳に出窓だからな。でも、手をのばせば壁にかけてある道具にすぐ届くから、割と便利なんだ。ちょっと待っててな。今、お茶入れてくるから」

「土間がどうしたって?ひんやりする?珍しい?そうだよ、入り口から奥の庭までずっと続いているんだ。本物の三和土(タタキ)だぞ。職人探すの、ちょっと大変だったんだけど、固いんだってさ。下駄はいて歩くのに具合がいいんだ、これが。土間の幅か?ちょうど一間だな。割と広いだろ」

「暗くないかって?そうね。仕事場は明るくしたんだけど、奥はわざと暗めにしてあるんだ。でもこっから奥覗くと、奥の庭んとこが光ってみえるだろ。そこがいいところよ。そうでもないって?」

「まあ、お茶でもどうぞ。これね。この前もらった小笹の最中。最中好き?あんまり好きじゃない、そう、まあ喰えよ。板の間に座るとね、そこの格子から表がよく見えるだろ。たまにね、これが、美人が通るのよ。ひひ、近くに住んでるみたいだな。まだよく分かんないんだけど。いいだろー」

「あー、こんちはー、どうも。寄ってきません?客がいるからまたにするって?いいじゃないすか。そうですか。じゃまたよろしくー」

「今のさ、地主さんなんだよ。近くにいて、この前をちょくちょく通るんだよ」

「奥も見てよ。そこに下駄があるから履いていいぞ。この手前の格子の引き戸がまた、いいだろ。え、なんで、また引き戸があるんだって。これはさ、表と奥を区切る印(しるし)なんだよ。だから格好だけの引き戸で、ガラスも何も入ってないんだ」

「ガラリとね。普段はだから閉めてあるのさ、奥は覗けるけど、何か知らない他人だと入りづらいだろ」

「流しとね、冷蔵庫は土間の壁際にしたんだ。なんで冷蔵庫があるんだって?そりゃ勿論ビールを冷やしてあるんだってば」

「で、この奥がさ、三畳の座敷なんだよ。左手。まあ、あがってあがって。どうぞどうぞ。こっちが一間の押し入れで、押し入れの下半分って奥が使い辛いだろ、だから踏みこみの収納にして作業場と半分ずつね。そんでこっち側がね、障子。障子でもね四半間(しはんけん)の障子なのよ。開けるとね、ほらー、坪庭なんだよ。ちょっと軒を深くしてね。雨の日はここで寝っころびながら、庭眺めるって寸法よ」

「四半間の幅の障子ってのはあんまり見た事ないだろ。なんでわざわざ四半間なんだって?しかも高さが低くて頭ぶつける?そりゃね、よく聞いてくれました。普通の半間幅の障子にするとね。間口が狭いから、よく庭が見えないんだよ。でさ。障子の幅を狭くしたわけ、でも幅がせまいと障子を動かしづらいだろ。引っかかって。で障子の丈も低くしたわけ。でも庭が見辛いって?ちょっと、ほら、茶室みたいだろ。こうさ、寝ころがって庭見るわけよ」

「ま、ここの濡れ縁から庭もみてくれよ。まだ、半分くらいしかできてないんだけどさ。枯山水にしようかと思ったんだけど。途中で梅の木くらいはあるといいかな、と思っちゃったりしてさ、まだ石敷いて、燈籠置いただけなんだけど」

「あれ何だって?右手の?物置みたいか?あれね、奥がトイレでね、次がシャワー。ちょっと飯場みたいかな。もうちょっといい材料使った方がよかったかもな。あれ二つで丁度一畳分だな。ここからさ、土間に降りて、つっかけ履いて行くようになってるんだよ」

「風呂ないのかってか?一応アトリエだしさ。体、汚れたら夏はシャワーよ。でもって、冬の寒いときは近くの風呂屋に行くつもりよ。銭湯が近くにあるってんで、大体、この場所選んだんだから。いい飲み屋もあるんだぞ。この前見つけておいた。いや実はね、毎日行ってんだけどさ。いい女将がいるんだよ。齢?三十くらいなんじゃないの。うふ、これが好い(いい)女でさ。連れてけって?え、行きたい?仕方ないな。も少し暗くなったらな。連れていってやるよ」

「天井がないって?上はあんまり見るなよ。予算を詰めるんでさ。屋根をうんと簡単にしたのよ。トタン板なんだけどさ、一応内ばりはしてあるんで、夏に屋根からの熱は伝わらないようには、なってるんだ。でね、いきなり屋根裏見えるのもなんだから、天井板のかわりに竹で格子にしたのをかけてあるのよ」

「でね、坪庭の方にも雨戸がないのよ、実は。ほら、ここビルの谷間だろ、雨が吹き込むこたあ、ないだろ、と思ってさ。障子しかないのよ。大丈夫かって?たぶんね」

「冬?冬ね。土間と坪庭がつうつうで、そりゃ風は入ってくるわな。一応ね、この三畳と土間の間は板戸が入るようになってるの。あっち?仕事場の方?店兼用だからな。何もないな。寒いんじゃないかって?寒いね。おそらく。でもさ、江戸の寒さは体にいい、なんて言葉があるじゃない。え、知らない?そうか。まあ、冬は冬ということで、しばらく経てば、暖かくなるんだから。ま、冬は春まで我慢だね。我慢しきれなくなったら、飲み屋か風呂屋だね」

「これだけかって?そうこれだけ。ね、ビール飲む?じゃ飲むか。そこに丸いちゃぶ台が畳んであるだろ。押し入れの下。脚を出してくんない?ビール持ってくるから」

「来るっていうからね。つまみも買ってあるんだよ。えーっとね、さっき、おかず屋で買ってきたメンチだな。おい、メンチも喰う?そうか。うん。駅からくる途中に売ってただろ、肉屋があって。気がつかなかった?あそこの商店街ね、こういうおかず、っつうのか、つまみの類いを色々売ってるのよ。イカの丸焼きなんてのも買ってくりゃよかったか?」

「ま、ま、どうぞどうぞ。いや、今日はちょっと暑かったからな。とっとっと。じゃ、どうもー。乾杯」(2006.10.27)

■ カレンダーを作って配る 〜 年末の得意先回り

「ね、課長。あと何社ですかー?」

「そうだな。この時間だと後、十社は回れるだろ」

「はー」

「何、ため息ついとる。大事な顔つなぎなんだぞ」

「それは、わかります。わかりますけど」

「わかってんなら、ぶつくさ言わずに、ついて来いって」

「はいー」

ー とある会社の受付

「こんにちはー、毎度お世話になってます。小金商事ですがー、カレンダー持って参りました。営業の田中さんお願いします」

「はい、こちらにお名前をおかき下さい」

「はいはい、と、ここね」

「営業のフロアはお分かりですか?」

「あ、はい、知ってます。どーもー」

「課長。あの受付、美人ですねー」

「そんなことより、仕事だー」

ー エレベータを降りる二人

「あ、ここだ。こんにちは、小金商事です。あ、田中さん。今日は」

「お、小金商事さん。こんちは」

「これ、例年通りなんですが、カレンダーをお持ちしました。置いていきますので、よろしければお使い下さい」

「や、いつもどうも。どうです調子は?」

「いやー、なかなか厳しくって。来年もよろしくお願い致します。あ、それからこっちが、今度こちらの担当させて頂きます山田です」

「山田です。よろしくお願い致しまーす」

「いや、こっちこそよろしく。じゃよいお年を」

「じゃ、よいお年を。これで失礼いたします」

ー エレベータに乗り込む二人

「ね、課長。このカレンダーなんですが」

「何だー?」

「社のもんですから、何ですが、あれですよねー」

「なんだそりゃ」

「つまり、もらって嬉しいかっていうと、まあ、強く嫌じゃないかと。で、机の前にかけるかっていうと、ちょっと考えてしまうっていうか」

「センスがないってか?」

「まあ、そういうことで」

「しょうがないよ。カレンダーは社長が決めることになってるんだから」

ー エレベータを降りる二人

「私もそう聞きました。で、カレンダーの印刷屋の社長がうちの社長の兄さんで」

「ま、そういうことだな」

「何かいいアイデアないすかね?こんなのどうでしょうか。カレンダーに籤の番号つけてですね。暮れに社内で、当たりに商品だすとか?」

「そしたら、一等がカレンダー十本で、ハズレはカレンダー、もう一本ずつとか、か?」

「勘弁して下さい」

■ 浅草に住う 〜 旦那と芸者

ー ふぐ屋の二階の四畳半の座敷、脂ぎった中年の男と、派手な着物を着た若い女。男、女の手を握って

「ね、コユキちゃん。僕の言うこと聞いておくれよ」

「駄目ですよー。旦那さん。ほら、手ぇ離して」

「コユキちゃん、可愛いから」

「何、言ってんですか。可愛いって言ってくれるのは嬉しいけど。あんまり、そんな風に言うと、私、旦那さんのこと、嫌いになっちゃいますよー」

「え、そうかい」

「ほら、手を離して」

ー 男しぶしぶ手を離す

「コユキちゃんさ、今度の休みはいつ?」

「えーっと、今週はもうお座敷がいっぱい入っていて。オフの日はないでーす」

「え、忙しいんだねー。じゃ来週は?」

「来週はね、月と火曜に仕事が入っていて、飯能のお祭りに呼ばれてるんですよ」

「何かい、皆で行くのか?」

「はい。いつもこっちでしょ。たまに外に出るのは楽しみー。日本髪結ったまま出かけるのはね、大変ですけど」

「向こうでお座敷に出るのかい?」

「お座敷はなくって、舞台で踊るだけの筈ですよ。でも、終わってから、夕方、向こうで一席用意するとかなんとか、おかあさんが言ってたから、お座敷があるのかも」

「いやなオヤジが来るんじゃないのか。心配だなー」

「大丈夫ですよー。私そろそろ、行かなくては」

「そうかい、じゃ、また声かけるからね」

ー 立ち上がる女。男も立ち上がって階段へ。女の肩に手をかけようとする男の手を、身を捩ってかわす女

「ほらほら、そんなことするもんじゃありませんよ」

「いいじゃないか」

「なにがいいんだか」

「襲うぞ」

「どうぞ。でもそうしたら、もう二度と会えませんよ」

「うーん、わかったよ」

「じゃ、また呼んで下さいな」

ー 店の前で、女を見送る男

「じゃーなー。あーあ、行っちゃったよ。俺みたいなのが、メッシーって言うのかね。女とご飯を食べるだけで。コユキちゃん、俺、せつないんだよ。おーい、コユキちゃん。あんたの気が変わるの、待ってるからねー」

ー 店から少し離れた街角の通行人

「なんだ、あのオヤジ、体くねらして。なんか気持ち悪いね。見てごらんよ」

「ああ、あのオヤジね、私もキモイって見てたのよ」

「なりはいいんだが、なんかぶつぶつ言ってるし。あーあ、身悶え始めちゃったよ。年とっても、ああは、なりたくないな」

「あんなになったら、私、あんたと分かれるからね」

■ ■ ■